Ли Хунчжана в Москве встречали с размахом, всячески ему угождая и потакая его желаниям: на Мясницкой, например, к его приезду открыли чайный дом в китайском стиле, его соблазняли сладкими речами, пирами и местными красотками, к которым старец питал слабость, — и всё это для того только, чтобы сановник, чье слово в империи Цин значило всё, подписал нужный договор, известный как Союзный договор между Российской империей и Китаем 1896 года. Но склонили его к подписанию вовсе не московские красотки и не европейские домики в псевдокитайском стиле, а три миллиона рублей, переданных ему российскими переговорщиками, — во всяком случае, князь Эспер Ухтомский, идеолог движения России на восток и участник тех переговоров, именно так объясняет подписание крайне невыгодного и неравноправного в отношении Китая договора.

Впрочем, то, что Российская империя, расширившаяся необыкновенно, должна развивать свои восточные области, было ясно не только князю Ухтомскому (государь Николай II, например, в разговорах и письмах своему кузену императору Вильгельму называл обустройство востока страны главной задачей своего царствования), а для развития нужна была устойчивая коммуникация окраин с центром.

Когда-то, когда железнодорожное дело в России только начиналось — во времена восхождения на престол Александра II, — казна была пуста, и к строительству железных дорог решили привлекать частный капитал. А поскольку частный капитал считал новое дело рискованным вложением, то правительство пообещало ежегодно выплачивать акционерам 5% дивидендов на вложенный капитал. И дело быстро пошло, вот только львиная доля железных дорог о доходе не заботилась, из 54 акционерных обществ 50 объявляли себя убыточными, получая обещанную компенсацию из казны.

В конце концов Сергей Витте продавил положение о выкупе многочисленных частных дорог в казну. Для акционеров, и до того прекрасно живших на дотации казны, пошла вторая «золотая волна» — выкупные цены, как правило, в несколько раз превышали рыночные, и эта операция обогащала чиновников, занимавшихся выкупом, даже больше, чем акционеров.

Что касается владельцев железных дорог, таких как фон Мекк, фон Дервиз или Самуил Поляков, они были богатейшими в России людьми того времени.

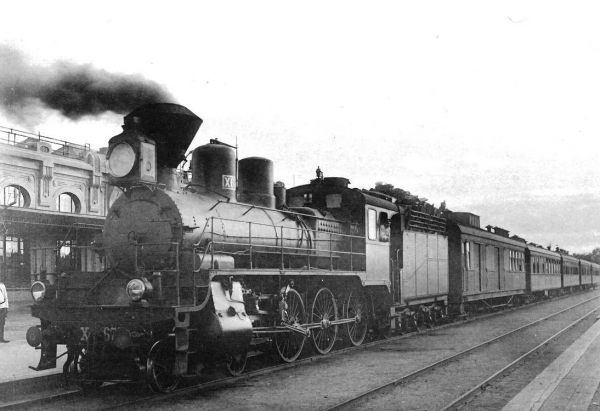

Строительство железнодорожной ветки было только вопросом времени, проектно-изыскательские работы шли с 1870-х, но только в 1891 году началось строительство Транссиба — крупнейшей в истории железнодорожной магистрали. Велось оно с двух сторон: из Миасса (ныне Челябинская область) и Владивостока.

Если в западной части строительство продвигалось очень быстрыми темпами (самое большое препятствие — озеро Байкал — несколько лет поезда пересекали на специальном пароме, и только в 1905 году была завершена самая сложная часть стройки — вырубленная в граните Кругобайкальская железная дорога) и в 1884 году дорога была доведена до Читы, то с восточным участком всё оказалось сложнее: дорогу из Владивостока довели только до Хабаровска, где строители уперлись в необходимость постройки сложного и дорогого моста через Амур.

Впрочем… на взгляд влиятельного министра финансов Витте (до того много лет руководившего Министерством путей сообщения, а еще раньше немало поработавшего на железных дорогах страны), всё сложилось не так уж плохо: учитывая крайне запутанную обстановку в Китае, который в тот момент «дербанили» ведущие мировые державы, можно было не только сильно сэкономить на строительстве, проложив оставшийся участок Транссиба не по левому берегу Амура, а через Маньчжурию, но и сильно его при этом спрямить (почти на 1000 км). Заодно (вода мутная, рыбка ловится разная), глядишь, и подчинить себе прилегающую к границам России территорию, Заамурье, которой слабое цинское правительство управляло чисто номинально, не имея реальных рычагов воздействия ни на территорию, ни на местных чиновников, ни на местных вооруженных самоуправцев.

Первоначальный план предусматривал строительство ветки длиной более 1500 км от Читы до Владивостока через территорию Китая. Условия выторгованы были отличные: территория, по которой пройдет дорога, становилась зоной отчуждения и передавалась России в собственность на 80 лет, она обладала даже собственной армией («Заамурский округ пограничной стражи»); служащие дороги не подчинялись местным властям, а только своему начальству и российскому суду; доходы получали только акционеры специально созданного для строительства общества, которое, в свою очередь, было сформировано учрежденным для этого Русско-Китайским банком (в члены правления которого вошел и князь Ухтомский).

Делать деньги и решать политические вопросы лучше без шума, и Витте был горячим противником захвата русскими Ляодунского полуострова и строительства там города Дальний и крепости Порт-Артур, предполагая, что это приведет к серьезным осложнениям в отношениях с ведущими державами. Но государь, согласившись было с Витте, в итоге рассудил иначе — на него произвел впечатление захват Германией соседнего Циндао, и вопрос о захвате Порт-Артура был решен («нам надобно укрепиться там, пока этого не сделали французы или англичане»).

Левитов полагал, что обживать огромные просторы надо будет хоть кем-то (в Сибири в конце XIX века проживало не больше 4 млн человек, тогда как в одной только Маньчжурии до начала строительства КВЖД было 8 млн). Левитов мечтал «перемешать народы» и заселить ими пустынные области между Байкалом и Тихим океаном, разумеется, окрестив инородцев.

Идеи малоизвестного секретаря Общества содействию переселенцев из Тюмени оказались востребованы, когда появился проект КВЖД. Многие не без оснований рассматривали строительство железной дороги как проект колониальный. Заметим, что слово «колониальный» тогда тоже употреблялось во вполне позитивной коннотации: во-первых, в те годы, до второй половины ХХ века, захват территорий будет считаться благом — всё-таки новые рынки и новые территории (хотя и старые обживать было некому); во-вторых, сказывалось «бремя белого человека» — российские царедворцы были убеждены, что их государство несет пребывающим в невежестве и дикости малокультурным народам (к которым они относили и непонятных русскому дворянству китайцев) просвещение и порядок. Выражалась уверенность в том, что железная дорога «отсечет» будущие русские земли (нынешнюю китайскую провинцию Хэйлунцзян и часть Внутренней Монголии, а позже, по мере роста аппетитов, и часть провинций Ляонин и Цзилинь — тогда все эти земли именовались Маньчжурией).

Для обживания края предпринимались серьезные шаги — города, стоявшие на трассе, были максимально «русифицированы», православная церковь стала необыкновенно активна и среди местного населения, и среди нанятых на строительство китайцев. Но осуществлялись не все планы, а самое главное — «смешивать» аборигенов оказалось практически не с кем, надежды сторонников идеи Желтороссии на каких-то переселяемых казаков рухнули — русское присутствие даже на российской части (в Забайкалье, Приамурье и Приморье) было очень незначительным.

У идеи Желтороссии были и серьезные противники (например, генерал Куропаткин), которые высказывались так: «С ужасом наблюдаем, как китайцы монополизировали всю мелкую торговлю и предлагают уже себя в качестве домашней прислуги». Они (вслед за рядом европейских газет) говорили о «ползучей желтой угрозе» и рассуждали о грядущих бедах России, которые неизбежно начнутся после того, как море китайцев «заменит русских крестьян».

Впрочем, последующие события заставили отказаться от планов по колонизации, и слово «Желтороссия», как и сама идея присоединения края, то появляясь, то исчезая, всё-таки в конце концов вышло из употребления.

Строительство Китайско-Восточной железной дороги (мы ее так и будем называть — КВЖД) началось в августе 1897 года, сразу с трех направлений — из Читы, Владивостока и Порт-Артура, в который решено было через весь Ляодунский полуостров провести ответвление от основной ветки КВЖД.

Было привлечено более 200 тысяч китайских рабочих, прокладка пути велась необыкновенно быстрыми темпами, несмотря на невероятные сложности: из 2500 км главных путей (дорога через Маньчжурию плюс ветка в Порт-Артур) почти 10% пришлось на искусственные сооружения.

С самого начала строительства КВЖД обзавелась собственным речным флотом, который доставлял материалы для стройки: все металлические конструкции, элементы пути, механизмы и инструменты, материалы для инфраструктурных сооружений и промышленно-гражданского строительства до последнего гвоздя — всё прибывало на судах по Аргуни, Сунгари и Уссури из России.

К 1900 году это изумительное по масштабам строительство было почти завершено, но в Китае началось восстание ихэтуаней (буквальный перевод — «Отряды гармонии и справедливости», в литературе также часто эти события называют «боксерским восстанием»), охватившее и Маньчжурию. Доведенные до предела жители Поднебесной восстали, и восстание это было диким, кровавым и беспощадным — вырезали всех иностранцев, сотрудничавших с ними местных и китайцев-христиан, уничтожали их имущество. Всё это происходило при полном попустительстве правительства страны, которое то высылало против ихэтуаней несостоятельные армии, то выпускало призывы, поощряющие восставших.

Восстание подавили оккупационные войска ведущих мировых держав — Великобритании, Германии, России, США, Франции, Австро-Венгрии, Японии, Италии, — это распалило и без того немалые аппетиты победителей, каждый из которых считал возможным претендовать на нечто большее, чем он до этого имел в Китае.

КВЖД после восстания находилась в плачевном состоянии: подавляющее большинство построек уничтожили, погибли многие служащие, а около 80% железнодорожного полотна было приведено в негодность.

Дорогу предстояло строить заново. А китайское правительство взяло на себя обязательства компенсировать...

Продолжение текста и его полная версия - ЗДЕСЬ. Это блог автора в Boosty, на который можно подписаться. В Boosty платная подписка, автор рассчитывает на поддержку единомышленников, которая позволит продолжить работу над контентом. Стоимость подписки, впрочем, доступна для любого работающего и привязана к стоимости чашки кофе. Одной чашки кофе в месяц. Ну, как бы - мы беседуем, Вы угощаете кофе и получаете доступ к примерно трем сотням историй. Кроме того, все новое появляется только там. Участвуя в этом проекте, Вы способствуете развитию неизвестных, но крайне важных для понимания мира знаний. Словом, буду рад всем в Boosty. P.S. Если кто-то может позволить себе большее, чем одну чашку кофе в месяц, то и такие опции в Boosty предусмотрены. Спасибо всем подписавшимся и всем будущим подписчикам!